周扬(1908~1989),原名周运宜,字起应。作家,现代文艺理论家、文学翻译家、文艺活动家。1928年毕业于上海大夏大学,同年冬留学日本。1930年回上海投身左翼文艺运动。1937年到延安,历任陕甘宁边区教育厅长、鲁迅艺术文学院副院长、延安大学校长等。共和国成立后,任职中宣部副部长、文化部副部长等。“文革”中受批判并被监禁。粉碎“四人帮”后复出,任社科院副院长兼研究生院院长,中国文联副主席、主席、党组书记,中国作协副主席等。1989年7月31日逝世,享年81岁。原题 是是非非说周扬:他像摇荡的秋千作者:李辉

李辉编著关于周扬的对话录,海天出版社1998年出版 1989年9月5日,是周扬的追悼会。那天,八宝山几乎成了一个社会舞台,不同年龄不同阶层不同领域不同政见的人,对死者有着不同认识不同关系的人,都为同一个人默哀, 虽然各自心情不同。在我有限经历中,似乎还没有一个人的追悼会,能像他的追悼会这样具有极大的兼容性,同时负载着众多难以解析的矛盾。 就政治规格而言,追悼会的重要性已达到一个文化人所能获得的极致;就文化意义而言,追悼会的兼容性同样达到极致。倘若死者灵魂有知,不知会是怎样感觉?政治上的重要性和文化上的魅力,不就是他孜孜以求的目标吗?两者在他死后,居然同时来到灵前。

1979年的文代会上,周扬又成了众星拱月的中心

然而,当伫立在飘荡的挽联面前,我又感觉到这突兀而至的荣光,却隐含着几丝悲凉。因为对于周扬来说,这荣光的代价是人生走至终点时最后的痛苦、寂寞、苦闷乃至精神死亡。同时,它的降临,又是因一个巨大的历史变故而促成。就是那些纷沓而至的文化人,也并非完全为了一个个人而来到这里。他们中的许多人,有着善良的宽容,他们不再苛求死者,也不回望昔日的风风雨雨,只是看重死者生前短暂却又难能可贵的心灵闪光。他们不是历史学家,不需要冷静和严厉,不需要去对历史人物作判断。 在一刹那间,我仿佛觉得这个追悼会所表现出来的重要性和兼容性,对于周扬的一生显然具有某种象征意义。是否可以说,它们分别代表着他人生的双重意义,即:仕途的雄心和文化的使命感。两者深藏于他的内心,决定着他的性格和行为方式。它们天生地纠缠在一起,生生灭灭,互消互长。在漫长的岁月里,和许多理想主义的知识分子一样,他献身于一种革命事业,但其生命的表现形式则是在这两者的拥抱、排斥、搏斗中得以完成。完全可以这么说,在他的内心,两者或许有过短暂的统一,更多的时候则是矛盾的。内心的矛盾,决定了行为的矛盾、人格的矛盾,甚至产生出异化的力量,改变或扭曲他的人格。从而在人们的眼里,在任何时候,他都不可能是一个单一的存在。这两者的矛盾存在,制约着他的一切选择,决定着他的善与恶的挥洒,在仕途上,他仿佛坐在一个从未停止摇荡的秋千上面,荡来荡去,性格的悲剧也就因此而产生,因此而无法避免。

文革中被丑化的周扬 就是在那个时刻,我心里突然产生一个想法:把周扬作为我未来笔下的一个传记人物去研究。然而,几年过去了,我采访了许多和他同时代的人,但是,关于他我一个字也没有写出来。 这的确是一个难以描述的人物。在我看来,他的复杂他的难度,远远大于我以往所描述过的任何人物,如巴金、萧乾、胡风、沈从文等。他们也是有着复杂的精神世界的人,但是,他们的作品,常常能反映出内心的影子,他们的生存环境,往往容易捕捉和理解。周扬却不然,他留给我们的诸多公文和报告,很难让人能从中窥探到他内心的变化。实际上,在延安之后的许多时间里,他的自我已经消失在报告的后面,人们只能从历史风云的变化中看出他自己生活的蛛丝马迹。 虽然如此,我仍然感受到这个历史人物对我的诱惑。他作为一种类型的知识分子,他作为左翼文化一段历史的代表人物,对他的悲剧的解剖,其意义是很多与他同时代的文人所无法取代的。不仅仅他,二十世纪的中国,仍有许多重要的人物没有被认真地客观地描述。而对他们的研究,必将大大丰富我们对这个即将结束的世纪的认识,同时,也就会大大加深对知识分子本身的认识。(例如,胡乔木就是十分有代表性的一个,他的特殊复杂的内心精神世界,至少不亚于周扬。) 因此,最终能否写出一本周扬的传记,我依然没有把握,但是,作为一个值得重视和研究的历史人物,他不会消失在我的视野之外。 对于知识分子来说,仕途在任何时代在任何国度,对于个人总是有一种消融性。当醉心于理想而投身于仕途之后,他不能不在个性与政治之间作出选择,或者为适应政治需要而改变自我,或者因保持自我而被政治所淹没。政治家是否一定都如此,尚且不论,知识分子特别是文人,往往无法避免。

延安时期周扬与毛泽东、刘少奇在一起 在政治家中,毛泽东也许是个例外。在我看来,他的伟大之一就在于他没有因政治而压抑自我,没有让个性消融在革命之中,相反,他的个性在最大限度上决定了革命,决定了政治的推进。他本身就是一个巨大的存在,在他的照射下,所有崇拜他的人,自觉或不自觉地把自我置放到微不足道的位置。随他思考而思考,随他呼吸而呼吸。 周扬便是一个典型的代表。他的仕途,是与对毛泽东的崇拜紧紧联系在一起的。从上海到达延安后,与鲁迅的矛盾,可以说一度成为一个沉重的包袱压在周扬身上。然而,随着“鲁艺”在毛泽东心目中地位的上升,随着延安文艺座谈会的召开,周扬一下子摆脱了困境,从而成为毛泽东文艺思想的诠释者,这就奠定了他日后成为党在文艺界的领导人的基础。毛泽东为什么能够一方面高度评价鲁迅,一方面又能信任曾与鲁迅格格不入的周扬,而不是重用与鲁迅保持友好关系的冯雪峰,这的确很有意思,很值得研究。在这方面,起关键作用的是毛泽东的个人兴趣,还是周扬的个性表现?是个耐人寻味的历史话题。 无论从哪一方面说,延安对于周扬是人生最主要的转折点。一个崭新意义的周扬,一个在仕途上昂首前进的周扬,出现在人们面前。

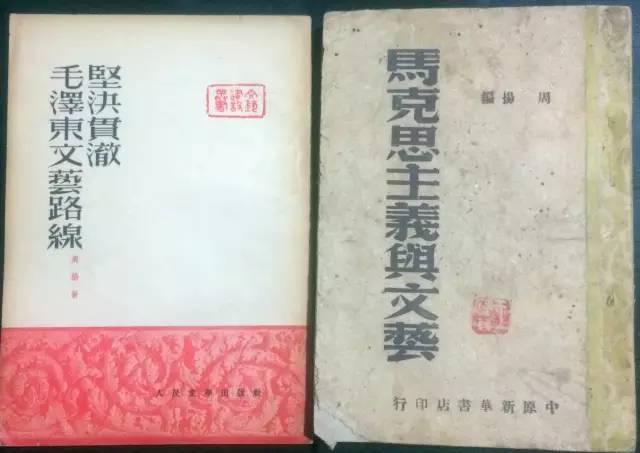

周扬1940年代文集不同版本

在人们的记忆里,三十年代初,刚从日本回来的年轻周扬,潇洒倜傥,穿西服,系领带,着皮鞋。他爱去舞厅,咖啡厅,电影院,与朋友谈笑风生。他投身革命,同时也是文艺家中的一员,对艺术有见解和感悟。这时的他,自由地挥洒着个性,让人感到亲切、可爱。 当几年后国统区的朋友重新见到他时,发现他的性格已不同于从前。他不再像过去那样谈笑风生,而是不苟言笑。过去本来能够推心置腹交谈的朋友,却感到了他的陌生。到1949年之后,这种情况进一步发展。他是文艺界领导,却很少参加文艺家的自由聚会,他只是在主席台上在报告中在报纸上,同大家见面。有的人甚至说,他没有一个真正可以谈心的朋友。人们尊敬他,敬畏他,却没有了亲切。 不知道周扬本人是否意识到自己身上的这种变化,也不知道是否有人向他暗示过这种变化,不管怎么说,他已不是单纯意义上的文化人,而是仕途上的文化人。矛盾由此而产生。仕途的雄心和文化的使命感,就在这样的矛盾现实中开始塑造新的周扬。 应该看到,周扬还是属于在五四时代的历史熏陶中成长的一代,身上有着人道主义乃至个人主义的影响。特别是作为一个对艺术有独到见解、对俄罗斯文学的民主传统有一定了解的文人,他对文化建设有着较为积极的认识,并有一种神圣的使命感。作为文艺界的领导人,他还是愿意根据自己的认识,在最大限度上做一些具有个性的工作。这就决定了,在1949年之后的一次次政治运动中,他几乎一开始总是受到毛泽东的批评。从批判电影《武训传》到《红楼梦研究》批判,从反右、关于文艺的两个批示到批判《海瑞罢官》,被批判者的背后,总是或多或少闪着周扬的影子。发展到文革,他终于被指责为“文艺黑线的祖师爷”而成为最早的受冲击者之一。

文革中被挂牌批判的周扬 在1963年12月9日作出的关于文艺的批示中,毛泽东说过:“许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事。”不仅如此,早在五十年代,毛泽东就不止一次批评过周扬在政治上不开展,对资产阶级知识分子软弱无力。由此可以看出,在毛泽东看来,周扬身上依然残存着对革命有害的东西。1965年,在决定批判夏衍、田汉、阳翰笙这几个周扬的老友时,毛泽东就曾亲自找周扬谈话,说过:你恐怕下不了手吧? 周扬就这样处在一个极为尴尬的境地。每一次政治运动来临时,他都面临着选择。在对领袖的崇拜与个性之间,他矛盾着,或者改变自己,或者由别人来取代。在文革前的历次运动中,最终他选择了前者,而且每次运动中,他依然是指挥者。所以,他并没有因为受到批评而失去权力,相反,他能借运动而增加他的影响力。 作出这样的选择,对于周扬想必不是一件易事。但是,从许多因他而受到冤屈的人的角度考虑,更该注意的是他作出选择后是如何领导运动,自己的好恶如何决定了别人的命运。不管情愿与否,在谈论周扬时,这是永远无法回避的历史。舍此,就不能勾画出完整的周扬。

周扬编选的两个读本

历史环境与个人因素的关系,在何种程度上相互发挥作用,是一个非常值得探讨的问题。当人们审视一个历史人物时,常常会说“这是历史造成的”。的确,任何人都无法脱离历史环境而生存,但我们研究一个历史人物时,需要的是冷静和客观,不能因此而忽略个人因素的作用,不能因为历史的悲剧而忽略不计个人的责任。 不同的人的回忆,展现出不同的周扬,或者被看作“天使”,或者被视为“魔鬼”,反差甚远。这可能就是真实的周扬。在历次运动中,他的矛盾表现在于,一方面他还是尽可能地保护一些人,而且运动过后尽量作一些弥补。但同时,宗派情绪或者其他原因,又使他不遗余力地批判一些人,把一些人推到逆境之中。最典型的莫过于胡风集团冤案的发生。虽然后来把胡风打成“反革命集团”并非他自己所为,甚至自己也没有料到。但种种迹象表明,正是他促成了这一历史公案的发生。而且,可以这么认为,当时他并不会因为胡风的入狱而感到十分内疚。还有丁玲、冯雪峰的冤案,他个人的好恶,显然起到关键性作用。有人回忆到,1957年当大会批判冯雪峰时,他坐在主席台上,是以轻蔑的目光打量着冯雪峰。 可以想像,在那样的时刻,他不再会有内心的矛盾,也没有丝毫的徘徊。在研究周扬以及类似的历史人物时,对于这样的史实,是无须隐晦的。

1979年,周扬与胡乔木在文代会上。一年之后,在文革中都受到批判的两个人物,因“人道主义异化问题”而分道扬镳

1982年我大学毕业来到北京,有机会多次在公共场合见到周扬。看着白发苍苍显得衰老的他,我曾经不止一次问自己,难道这就是过去让许多文化人望而生畏的周扬?这就是使胡风和朋友遭受冤屈的周扬?这就是因为忏悔往事而既受人敬重又为人斥责的周扬? 我难以将历史和现实中的不同形象叠印在一起。有人说,老年的他已经失去了往日做报告的风采和锐气。然而,我觉得这时的他,对过去能够作出一定的反思,其锐气更为难得。 我没有同他打过交道,至今还为在写《胡风集团冤案始末》一书的过程中,没有采访到他而懊悔。在参加过他的追悼会后,我曾在很长时间里,试图去认识他、了解他,甚至理解他。但越是了解,就越是感到困惑。当然,这困惑不仅仅局限于对他个人的认识,而是对一种性格,对这样的性格所代表的一种类型的文人。 文革中关在监狱时周扬是如何反思自己的过去,我们不得而知。但监狱生活的体验,显然为他后来的忏悔做了应有的准备。还有一点可以确定,文革中那种非人的迫害,一定在某种程度上唤醒了他久已淡忘的人道主义早期对他的影响。在那些日子里,他不能不回想往事,审视自己。也许,在某一天,他突然发现自己的性格已经扭曲,异化的力量改变着自己。我宁愿这样认为,不然,就无法解释他后来为什么会下那么大的决心,花那么大的气力,去研究人道主义和异化问题。 尽管在文革中受到磨难,周扬仍然没有改变对毛泽东的崇拜之情。夏衍回忆到,1975年当专案组通知他和周扬出狱时,他当天就回到家中,而周扬则提出给毛主席的检查还没有写完,要在狱中多呆几天,写完再回家。就这样,他比夏衍晚一个星期出狱。

文革后复出的周扬 从传记文学创作的角度来看,这完全是一个可以深刻揭示人物性格的细节。它从多方面反映出周扬的思想、行为,乃至生命的意义,已经永远不可能脱离毛泽东而存在。这也从另一角度说明为什么周扬晚年对毛泽东文艺思想的解释,基本上与文革前没有什么太大差别。在关于人道主义和异化的文章受到批评时,他在解释时,所依据的也是说毛泽东当年在他的一个报告上做过批注,曾经赞同探讨异化问题。 但是,现在的周扬毕竟不同于以往,他已经摆脱了盲目的崇拜。他在1983年3月写的一些话,我认为可能代表着他在看待毛泽东上所能达到的最高认识。在《关于马克思主义的几个理论问题的探讨》一文中,他说了这样几段话: 1、不幸的是,毛泽东同志晚年违反了初衷,背离了自己所坚持的矛盾同一性观点,用“一分为二”反对“合二而一”,把对立绝对化,甚至认为综合也只能用一方吃掉一方去解释。这样就造成了阶级斗争扩大化的后果。 2、一个问题是毛泽东同志在后来过分强调人的主观能动性,以致把上层建筑对基础的反作用加以夸大,这就在大跃进时期造成了主现主义的泛滥。另一方面,毛泽东同志又把理论为实践服务理解为单纯地为政治或阶级斗争服务,忽视了理论的相对独立性。这给我们的理论界带来一些消极影响,形成一种急功近利的学风。 除这些外,他还谈到了权力异化、个人崇拜等问题,一个曾经将革命理想、个人仕途与对一个人的崇拜联系在一起的人,能够如此坦白地评说,显然应该将之看作他人生历程中具有历史意义的动向。

左起:顾骧、周扬、王若水、王元化、周扬秘书小丁。他们参与周扬的人道主义异化文章写作

性格的力量常常是无限的。即使在晚年,周扬也没有改变他对事业的忠诚。这些早年制约他的命运的因素,多少还是决定着他处世的方式,决定了他必然要在失与得、自我肯定或自我否定之间做出选择。 熟悉他的人回忆到,在晚年他仍然不能和朋友推心置腹地交谈。1983年之后,他几乎每天都是久久地呆坐在书房里,站在书桌旁,呆望窗外的一棵石榴树。他不会发火,也不同别人敞开思想交谈,即使与妻子也没有过多的言词。只是把想得通想不通的一切,统统装在自己一个人的心里,让它们在里面滚爬扭打,沤烂,发酵。 1983年年底,在为《邓拓文集》写序时,他写了这样一段话: 一个作家发见自己在思想认识上同党的观点有某些距离,这是一件痛苦的事。任何一个热爱祖国,拥护社会主义的作家,在根本政治立场上得应力求和党中央保持一致。但在特殊情况下,或者由于党的政策和工作上发生了偏差,或者是作家本身存在着错误的、不健康的观点和情绪,出现两者之间不一致或不协调都是可能的。在这种情况下,一个党员作家首先应当相信群众、相信党,以严肃认真、积极负责的态度向党陈述自己的意见,决不可隐瞒和掩盖自己的观点,更不可把自己摆在党之上,以为自己比党还高明。另一方面,作家也应当在党的正确方针和政策的引导下改变自己的不正确的认识,使党的正确主张为自己所接受,所融会贯通,从而在思想政治上达到同党中央的认识一致。这是我国近几年各项事业蓬勃发展从正面证实了的一项重要经验,也是在怀念死于“四人帮”文字狱的邓拓同志时不能忘却的历史教训。

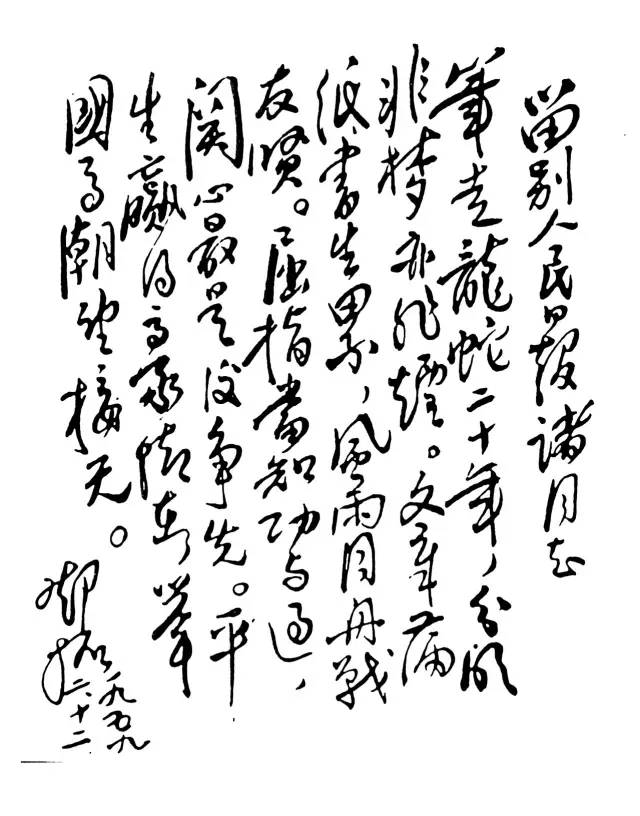

邓拓离开《人民日报》时赋诗一首并书赠报社友人

文革结束后,因自杀而死的邓拓得以平反。图为邓拓追悼会现场

按照我的体味,这段话似乎讲得十分明白易懂,但如果仔细琢磨,却不难感觉到字里行间的矛盾表述。周扬是在语言的圈子里徘徊着,他欲明白说出却又迟疑再三,他欲将自己置放进去,但不等跨进门槛就又小心地把脚缩了回来。这样的心态,使这段话表现出思绪的不顺畅。 显然,他的内心就萦绕着如此之重的苦闷。他为自己被误解被批评而痛苦,但是,在那样的时刻,精神的矛盾并没有减少,而是如许多年前一样,构成了他性格的悲剧。唯一不同的是,他总算愿意用这样的语言采取这样的形式,记录下重重矛盾在心灵深处留下的印迹。 这便是周扬的可贵。摇荡的秋千,心境从不会平静如湖水。但他并没有虚饰它,没有停止过思索与反省。他本来的愿望中,我理解,还是要摆脱这摇荡带来的痛苦徘徊。这样的真诚与尽可能的努力,已大大不同于以往的他,更不同于某些纯然为权力、为某种难以言明的意图而不停地演戏的人。 周扬写下关于邓拓的那些文字时,距他生命的终点已经很近。充满矛盾的他告别世界时,留给人们思考的是一些难以解答的疑问。 秋千,还在我们的思绪中摇荡……  左:1994年,作者看望张光年。右:张光年致信陈荒煤谈及我与他《谈周扬》一文 |